倒计时1天:光影长歌 ,三峡入梦 —— 杨书华导演的三峡梦

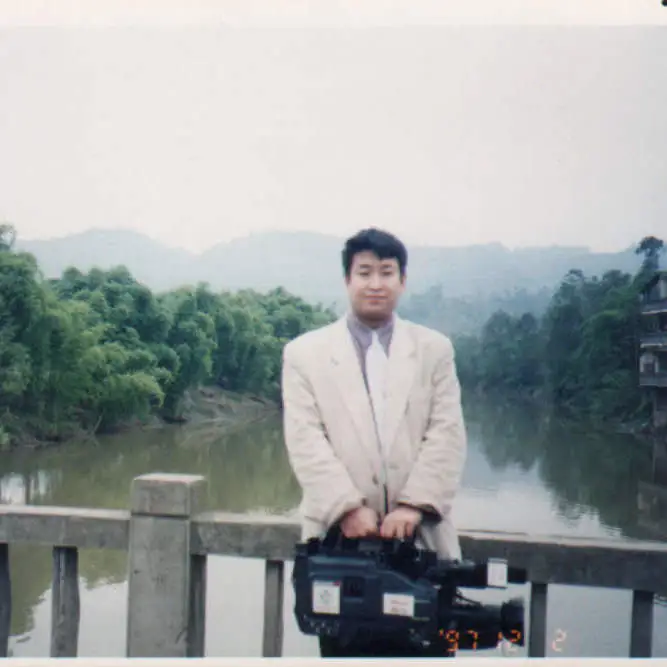

我生在三峡,长在三峡,从1994年开始记录三峡、见证三峡,走过了30载春秋冬夏,经历了长江三峡翻天覆地、波澜壮阔的改变!

作为三峡人,我一直怀着对三峡这片山水的眷恋与热爱,见证三峡、记录三峡、宣传三峡,把人生中最美好的青春年华都奉献给了三峡。

—— 杨书华

人们常说:十年磨一剑,而杨书华导演的纪录电影《新三峡》,从策划、调研、研讨、撰稿、拍摄、跟拍记录,到后期制作,历时30年。这是一位什么样的导演?对长江三峡,为什么如此坚定热爱、执着探索?

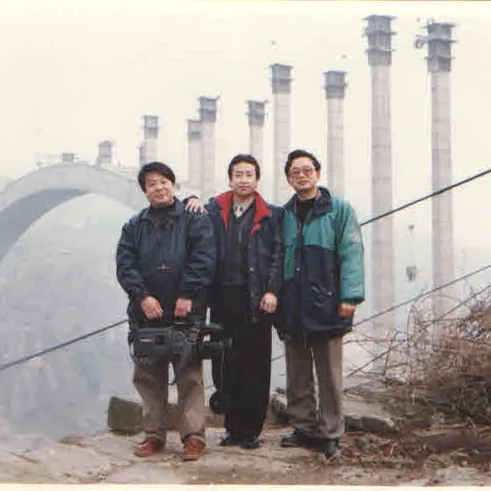

自1994年起,杨书华导演便开始记录拍摄三峡库区移民生活,先后制作了《大江东去》、《大江作证》、《三峡移民》、《三峡船工》等国内外颇具影响力的纪录片。

2007年,杨书华担纲导演、撰稿、制片人,创作了大型文献纪录电影《中国三峡》,该片受到了党和国家领导的高度关注及社会各界的广泛好评。

▲《中国三峡》在人民大会堂首映

2011年6月24日,中国共产党建党90周年之际,大型文献纪录电影《中国三峡》作为建党90周年的献礼片,在人民大会堂隆重首映。影片得到了现场领导和专家的一致好评。一举获得了中国电影最高奖“华表奖”和纪录电影行业年度“最佳导演奖”,并被中央外宣办和国家广电总局翻译成7国文字,推荐到50多个国家播出。同时,该片还被列为“十八大”代表的特殊礼物,并被5个国家博物馆和联合国收藏。

▲2011年杨书华导演的《中国三峡》获“华表奖”

▲杨书华被评年度“最佳导演奖”

从2012年起,杨书华导演开始策划他的三峡三部曲之《新三峡》,希望在国家宣布三峡工程整体竣工之后,面向国际、国内进行播放和展映,全景反映新三峡的“新、变、美”。经过两年多的策划、筹备后,2014年11月19日,《新三峡》在中央新影集团主楼举行开机仪式,社会各界对大型超高清纪录片与3D版纪录电影《新三峡》充满期待。

纪录电影《新三峡》题材之复杂、涉及面之广、时间跨度之大、争议之多,可谓世所罕见。如何才能把三峡工程这一宏大的主题与庞杂的内容讲的权威、客观生动又透彻?作为总导演,杨书华身上肩负的压力之大,超乎常人想象。

为了拍摄三峡大坝成功截流这样的历史瞬间,杨导和摄影师不顾个人安危,对长江主汛期的两次洪峰过坝进行了全程拍摄,记录了珍贵的历史影像。

为了真实记录三峡外迁移民的生存状态,杨书华导演带领摄制组先后前往不同的省市走访、跟踪拍摄他们在新家的真实生活,作为土生土长的三峡人,杨导和三峡移民交朋友,亲如一家。

为了拍摄到第一手三峡动植物、水生物繁衍生息和地质防治、生态保护等方方面面的客观资料,杨导和摄制组一起披星戴月、风餐露宿、千里跋涉、走遍了三峡的山山水水。

为了拿出站得住脚的内容结构和文学脚本,杨书华导演和他的主创团队在内容策划上卯足了劲儿,下足了功夫。杨导牵头组织诸多领域的专家学者,先后召开了20多次研讨会,脚本前后修改了30多个版本,在纪录电影美学和创作理念上,不断探索、创新表达。

在内容设计和叙事表达上,杨书华导演将镜头聚焦在小人物身上,力求通过普通人的故事和命运来反映时代洪流的波澜壮阔,以及国家追梦、筑梦、圆梦的艰苦卓绝。

在表现手法和语态上力求做到有故事、有观点、有思考,把观点隐藏在故事之中,通过故事表达观点,从而引发思考、传达理念。同时,该片还以时空为经纬,建立起一个坐标系,把三峡工程放到一个坐标系上来审视和定位,并以此为基点,跳出三峡看三峡、纵观历史看三峡和放眼世界看三峡。在突出“新三峡、新变化”的同时,用科学考察和社会调查的形式和方法,理性、客观地向世界展示一个真实的三峡、客观的三峡、发展的三峡。

在影像设计与表达方面,杨书华导演力求精益求精,追求每一个场景、每一个镜头都是一幅完美的装帧照片,每一种声音效果都能波动观众的心弦。

经过深入的考察和研究之后,杨书华导演决定采用最先进的3D影像技术,按国际纪录电影大片的风格打造高质量、高品味的精品大作。并邀请被誉为“好莱坞3D技术之父”的恰克·康米斯基,法国纪录片大师,代表作《迁徙的鸟》导演:雅克·贝汉等多位国际电影大家做技术与艺术顾问,携手合作、力求影片国际化表达。

以水上、水下拍摄,陆地拍摄和空中航拍相结合的方式,通过三维立体影像全方位展示:175米蓄水后新三峡的迷人风光、城市风貌、经济建设、民俗文化、人文风情、自然生态、历史遗迹、旅游景点,使《新三峡》在视觉效果上达到国际电影大片的水准。在大开大合的雄浑与细腻如丝的婉约中,展现老三峡的雄奇险秀与新三峡高峡平湖的烟波浩渺,用镜头语言和影像质感,为观众奉献“大美新三峡”的视觉盛宴。

作为一部讲述国家重大工程项目的纪录电影,《新三峡》在主流基调、人文基调和艺术基调方面的考量也是一个极难把握的点。为此,总导演杨书华提出了做好“精、气、神”,“精”就是精心策划、精心摄制、打造精品,“气”就是以治水文明为底气、展国家工程之大气、扬中华民族之志气,“神”就是展现决策者们的民主科学精神、建设者们的创新奋斗精神、百万三峡移民的奉献协作精神。把握五个“度”的创作方针:而“度”则是要做到有人文高度、哲学深度、客观角度、人性温度和大国气度。

在风格把握上,《新三峡》纪录电影仍然保留宏大叙事的主基调,在波澜壮阔、气势恢宏的节奏中展示国家工程、民族工程和大国重器的磅礴与豪迈,但大而不空,言之有物、言之有理、言之有情。在五组人物故事中,叙事风格则显得平和淡定、娓娓道来,如春雨润物,沁人心脾。同时在对山水自然、历史人文、移民搬迁和城市复建等表达上,《新三峡》又回归到电影人敬天畏地、返璞归真的本位,将三峡一草一木的生命气息、一砖一瓦的历史记忆、一村一寨的风土人情、一颦一笑的乡愁眷念和年复一年的守望与变迁,客观的记录,真实的呈现。以此来表达纪实镜头背后纪录电影人发自灵魂深处对三峡那片灵山秀水的敬仰,对百万移民家国情怀的敬重,对天地自然与历史文化的敬畏,并企望将这些鲜活的故事或影像片段留存于历史,传承于未来。

2016年3月,杨书华导演带领摄制组一边拍摄、一边开始进入后期创作。功夫不负有心人,《新三峡》终于得到了专家们的称赞和高度评价。国家新闻出版广电总局重大理论文献影视片创作专家评审小组,评价《新三峡》是一部了不起的作品,不仅反映了三峡的成就、变化、精神,也充分阐释了在党的领导下集中力量办大事的优越性,更生动的展示了“中国自信”、“三峡自信”。

“在故事中,体味发展与变化,在求证中,感受科学与辉煌”。这是杨书华导演在《新三峡》中的艺术追求,也是其价值取向。

影片打破传统纪录影片的结构方式和表现手法,以开放式主题、开放式结构、开放式观点表达宏大叙事,微观切入,以情动人,以小见大。在表现手法和语态上,力求做到有故事、有观点、有思考,把观点隐藏在故事之中,通过故事表达观点,引发思考传达理念。

杨书华导演在纪录电影创作的道路上大胆创新、不断探索,创造性提出:跳出三峡看三峡,纵观历史看三峡和放眼世界看三峡,在突出新三峡、新变化的同时,用科学考察和社会调查的形式和方法,理性客观的向世界展示一个真实的三峡、客观的三峡、发展的三峡。在波澜壮阔气势恢宏的节奏中,展示国家工程民族工程和大国重器的磅礴与豪迈。

蓦然回首,杨书华导演的三峡创作之路已走过了漫长的30年,30载岁月沉淀,从青春风华到不惑之年,杨书华导演把他生命中最美好的年华都献给了他热爱的三峡,把他的人生体验和生命情感都倾注到了他的作品里。

30年来,杨书华导演的足迹遍布三峡的山山水水,村村寨寨。风餐露宿,披星戴月,用镜头见证三峡的发展变迁,悲欢离合,潮涨潮落。

回望自己30年三峡三部曲创作历程,杨书华导演动情地写下了这样一段文字:

一次次记录,一次次发现,一次次见证,一年年守望。

在见证三峡、记录三峡、守望三峡的同时,他们更希望用镜头和作品告诉观众——

人类,只有一个地球;地球上只有一条长江,长江上只有一个三峡。

三峡,不仅是中国的三峡;世界的三峡;更是人类与自然共有的三峡。

2025年6月26日

杨书华导演作品

大型3D纪录电影《新三峡》

登陆人民院线

敬请关注